眼科 | 診療科・部門紹介

ページ内リンク

最新のお知らせは、森山医会公式SNSもご参照ください。

眼科ご紹介

当科は2019年から診療を開始し、下垂体腫瘍などの脳神経外科疾患における視機能の評価を連携して行うとともに、白内障や緑内障や網膜硝子体疾患など眼科疾患の診断と治療を臨床経験豊富な医師が、質の高い医療を提供しております。

診療受付時間は火・水・金曜日の午前8時15分~午前11時30分で、紹介状がなくとも、いつでもどなたでもおかかりいただけます。眼のことで気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

主な対象疾患

眼科疾患は原則すべて拝見いたします。また他科疾患も連携して視機能の評価や眼合併症の診断と治療を行っております。より専門的な治療が必要な場合は適切な医療機関へ速やかにご紹介させていただきます。

- 白内障

- 緑内障

- 眼底疾患(糖尿病網膜症、硝子体出血、網膜静脈閉塞症、加齢黄斑変性症、黄斑浮腫、網膜剥離、網膜裂孔、黄斑前膜、黄斑円孔など)

- 前眼部疾患(結膜炎、角膜炎、霰粒腫、ドライアイなど)

- その他の疾患(ぶどう膜炎、斜視、弱視、後発白内障など)

※記載のないものも拝見します。

主な手術・治療/実績

- 白内障手術(年間約250例)※Alcon社 センチュリオン使用

- 硝子体手術 ※Alcon社 コンステレーション使用

- 抗VEGF薬硝子体注射(年間約100例)

- 各種レーザー治療(年間約100例)

糖尿病網膜症・網膜裂孔・網膜静脈閉塞症・緑内障・後発白内障など - その他対応手術:翼状片切除術、涙点プラグ挿入術など

※網膜剥離や眼内炎、緑内障発作などの眼科緊急疾患については、事前に眼科外来にお問い合わせの上、ご紹介をお願いいたします。

(代表電話番号:03-3675-1211)

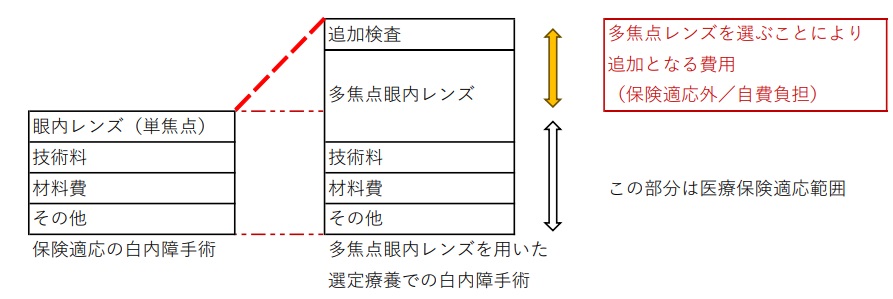

多焦点眼内レンズを用いた白内障手術(選定療養)

多焦点眼内レンズを用いた白内障手術は選定療養の対象となり、当院では通常の診療費とは別に以下の金額をご負担頂きます。

| レンズ名 | タイプ | 税込価格(片目分) |

|---|---|---|

| テクニス オデッセイ VB Simplicity | 2焦点型 3ピース | 290,000円 |

| テクニス オデッセイ TVB Simplicity | 2焦点型 3ピース 乱視用 | 300,000円 |

| テクニス ピュアシー Simplicity | 焦点深度拡張型 | 290,000円 |

| テクニス ピュアシー トーリックⅡ Simplicity | 焦点深度拡張型 乱視用 | 300,000円 |

| クラレオン パンオプティクス | 3焦点回折型 | 290,000円 |

| クラレオン パンオプティクス トーリック | 3焦点回折型 乱視用 | 300,000円 |

| クラレオン パンオプティクス オートノミー | 3焦点回折型 | 290,000円 |

| クラレオン パンオプティクス トーリック オートノミー | 3焦点回折型 乱視用 | 300,000円 |

| クラレオン ビビティ オートノミー | 波面制御型 焦点深度拡張レンズ | 290,000円 |

| クラレオン ビビティ トーリック オートノミー | 波面制御型 焦点深度拡張レンズ 乱視用 | 300,000円 |

| ビビネックス ジェメトリック | 非球面・回折型 3焦点レンズ | 290,000円 |

| ビビネックス ジェメトリック トーリック | 非球面・回折型 3焦点レンズ 乱視用 | 300,000円 |

| ビビネックス ジェメトリック プラス | 非球面・回折型 3焦点レンズ | 290,000円 |

| ビビネックス ジェメトリック プラス トーリック | 非球面・回折型 3焦点レンズ 乱視用 | 300,000円 |

※選定療養とは、多焦点眼内レンズを用いた白内障手術においては、手術自体は保険適応となり、多焦点眼内レンズを選ぶことによって増える費用を追加費用として別途自費負担することを受けられるようになりました。自費負担の費用は「医療費控除」の対象になります。

主な検査

- 光干渉断層計(OCT)

- 光干渉断層血管撮影(OCT angiography)

- 超広角走査レーザー検眼鏡

- 超音波診断装置(Aモード・Bモード)

- ハンフリー視野計

- ゴールドマン視野計

- IOLマスター

- 角膜内皮測定装置

- Hess、コントラスト感度

医師紹介

-

平田 悠樹

役職 森山脳神経センター病院 眼科医 経歴 東海大学 湘南藤沢徳洲会病院 資格 日本眼科学会 眼科専門医

診療担当表

| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 担当医 | 平田 | 平田 | 平田 |

診療受付時間午前:火・水・金曜日の午前8時15分~午前11時30分

診療受付時間午後:水・金曜日の午後1時30分~午後3時00分